バーハンドルに変えようと思った動機

CBR1100XXはスーパースポーツとツアラーの間のような性格で、一部ではメガスポーツと呼ばれるジャンルのバイクだ。

これに該当する車種と言えば、スズキ・GSX1300Rハヤブサや、カワサキ・ニンジャZX-14Rなど。

CBR1100XXは発売当時、市販量産バイクの中で世界最速だったと言う事もあり、速く走ることにも重きを置いている。

速く走ることに重きを置くと言う事は、ハンドルはセパレートでポジションは前傾と相場が決まっている(偏見)。

しかし、自分はサーキットで遊んだり、峠を攻めたりするような走り方はしないので、長時間乗っていても疲れない方が良いと思い、バーハンドル化することにした。前に丸1日かけて一般道で250km程ツーリングしたら、肩と手首が結構痛くなってしまったので。

バーハンドルキットと言えば、ハリケーンから35000円程度で出ている(キャブレターモデル用の場合)。

このキットは、恐らくホース、ケーブル(ワイヤ)、ハーネスを極力交換しないで、構造変更申請もせずに済む範囲を目指して開発されたものと思われる。取り付ければ、当然純正ハンドルよりは姿勢は楽になると思われるが、ネット上ではまだ若干前傾だと言う話を聞いた。

もうすぐ車検であり、ブレーキフルードやクラッチフルードを交換するし、車検のついでに構造変更申請をすれば非常に合理的だ。と言うことで、自分は前述の制約に縛られる必要は無いので、思い切ってホース・ケーブル交換、ハーネス延長を伴うハンドル交換に踏み切ることにした。

Before, After

- ハンドル交換前のライディングポジション(身長182cm)

- ハンドル交換前のハンドル周り

- ハンドル交換後のライディングポジション(身長182cm)

- ハンドル交換後のハンドル周り

ご覧の通り、ほぼ直立のライディングポジションになり、姿勢がかなり楽になった。

フューエルタンクとエアクリーナ取り外し

始めはフューエルタンクの取り外しは大変で難しそうだと思い外さずに作業を進めていた。しかし、タンクの取り外しはそんな気後れをするほど難しくは無く、寧ろタンクが付いたまま各種作業を進めるほうがタンクが邪魔でやりづらくて遥かに難しい。エアクリーナを取り外してその下にアクセスする作業をする時は、タンクはさっさと外してしまうことを勧める。

今回、誤ってタンクを支えているハンマーに腕が当たってしまい、タンクが落ちてファンネルに亀裂を入れてしまった。エアクリーナを外す以上の作業をする時はタンクは絶対に外した方が良い。

作業に先立ち、左右のアッパカウルカバーとインナパネル、左ロアカウル、フロントフェンダを外す。

- シートを外し、タンクマウントボルトを外す。何気に前のユーザによってアーシングされている。自分はアーシングの効果については懐疑的な立場を取る人間だが、害を与えることは無いだろうし付いているものをわざわざ外す事は無いと思いアーシングケーブルは付けたままにしている。

-

タンクマウントボルトを外し、インナパネルの突起をタンク側部の穴から外し、タンク全体を後ろに引っ張るとタンク前方のマウントラバー(車輪のようになっている部品)がフレームから出てくる。その状態タンクマウントカラー(マウントボルトの周りに付いている筒のようなもの)を外し、マウントボルトを仮止めする。その状態でタンク前方を持ち上げ、ハンマー等で支える。

…と実際に序盤はこうして作業を進めたが、この時点でタンクは外してしまった方が良い。

エアクリーナカバーのスクリュを外し、エアクリーナカバーを外す。中々外れないなと悪戦苦闘していたら、カバー周りのスクリュは外していたが、カバー上面のスクリュを外し忘れていた。危うくカバーを壊すところであった。

-

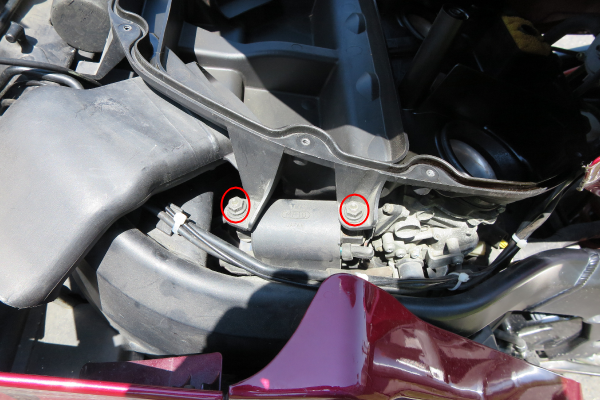

エアサクションホース(左側の丸印)を外し、ファンネルにエアクリーナケースを固定するクランプのスクリュ(右側の丸印)4つを緩める。

エアクリーナケース前方下部にブリーザチューブ(エアサクションホースと似たようなチューブ)が付いているので外す。

-

左右のイグニッションコイルマウントナットを外す。

エアクリーナケースを外す。

-

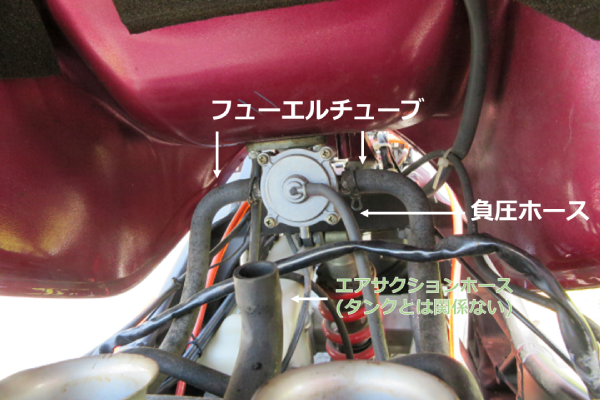

燃料コックを閉じ、オーバーフローチューブとエアベントチューブを外す。

-

フューエルチューブと負圧ホースを外す。これで燃料タンクが外れる。

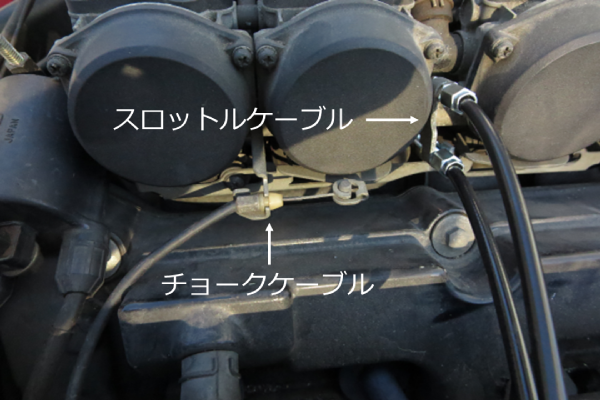

スロットルケーブル、チョークケーブル交換

ハンドルがかなり高く手前になるので、スロットルケーブル、チョークケーブルを長いものに交換する。今回はハリケーンの車種別モデルの100mmロングを選択した。

-

右ハンドルバースイッチ。スロットルケーブルを外す時は赤丸のねじを緩める。

-

右ハンドルバースイッチを外すためのスクリュその1。

-

右ハンドルバースイッチを外すためのスクリュその2。

-

スクリュは長さが違うので気をつけよう。外したスイッチに仮付けしておいても良いかもしれない。

-

フォークから右ハンドルバーを外したところ。この状態で、右ハンドルバースイッチからスロットルケーブルを外す。その様子の写真は撮り忘れた…。

-

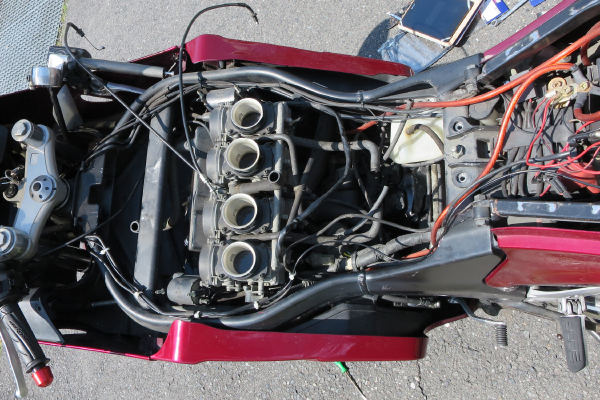

タンクとスロットルケーブルを外したところ。

-

キャブレターを上から見る。スロットルケーブルは真ん中辺りから出ている。

-

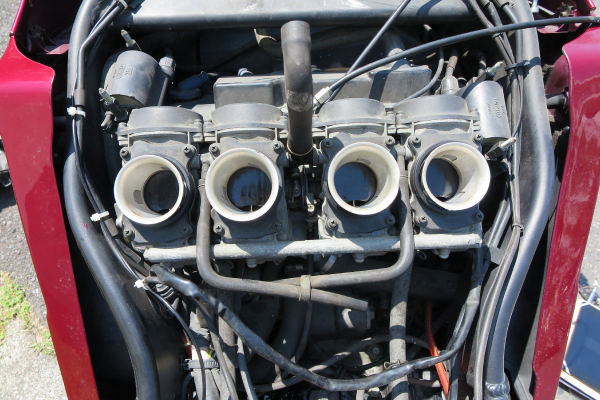

キャブレター中心のアップ。スロットルケーブルは指で指している辺りに接続されている。こんなのタンクつけたままじゃ絶対外せない…。

スロットルケーブルチューブをブラケットに固定しているナットを緩めて、チューブをブラケットから外す。そして、ケーブルをスロットルドラムから外す。

-

上が外したスロットルケーブルで、下がこれから付けるスロットルケーブル。100mmロングと言うだけあり、確かに長さが100mm程違う。

-

キャブレター側のみ100mmロングの新しいスロットルケーブルを付ける。

キャブレター側のチョークケーブルを外す。

-

左ハンドルバースイッチを外すためのスクリュ。

-

左ハンドルバースイッチを外すためのスクリュ。

左ハンドルバーのバーエンドを外し、グリップを外し、左ハンドルバースイッチを外す。スイッチからチョークケーブルを外す。

-

上が外したチョークケーブルで、下がこれから付けるチョークケーブル。長さが100mm程違う。

キャブレター側のみ100mmロングの新しいチョークケーブルを付ける。

クラッチホース、ブレーキホースの交換

ブレーキフルードやクラッチフルードを交換する際のエア抜きは結構大変なので、通常はリザーバのフルードを切らさないように気を付ける必要がある。しかし今回はホースを交換してしまうので、エア抜きは必須である。なので、リザーバの残量など気にせずガンガンレバーを握りまくる。

-

ハンドルを右に切り、クラッチマスタシリンダをなるべく水平にする。クラッチマスターシリンダの周りをウエス等で保護し、スクリュを外しキャップを開ける。

-

ダイヤフラムプレートとダイヤフラムを外す。

-

クラッチスレーブシリンダのブリーダバルブにメガネレンチを嵌め、透明なビニールチューブを付け容器で受ける。

ブリーダバルブを緩め、クラッチレバーを握る、放すをクラッチフルードが出なくなるまで繰り返す。

-

クラッチレバーを握ってもクラッチフルードが出なくなったら、注射器で更に吸うと良い。

-

クラッチマスタシリンダ側のバンジョーボルトを外す。

-

丸印のボルトを外し、フレームからクラッチラインを外す。

-

クラッチラインを外しているところ。

-

クラッチラインが外れたところ。

-

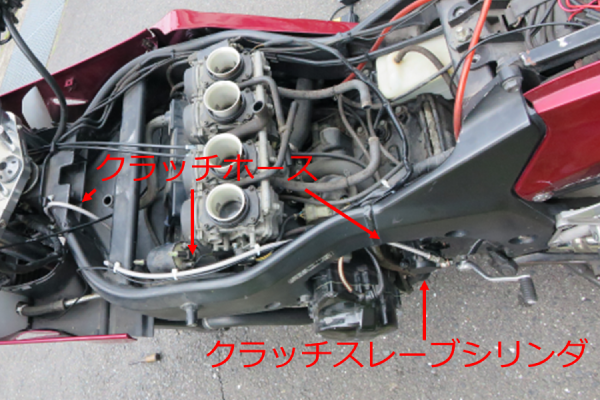

スレーブシリンダ側のバンジョーボルトを外し、クラッチラインを車体から完全に外す。

-

クラッチスレーブシリンダ側に新しいクラッチホースを付けるためのバンジョーアダプタを付け、ねじ部にグリスを塗る。

スレーブシリンダ・シーリングワッシャ・バンジョーアダプタ・シーリングワッシャ・バンジョーボルトの順で付ける。

-

ブレーキラインの方も、クラッチラインと同様にしてフルードを抜き取る。

ブレーキキャリパーにブリーダバルブが2つ付いているが、アウターブリーダバルブ(上側に付いている方)から抜き取る。

-

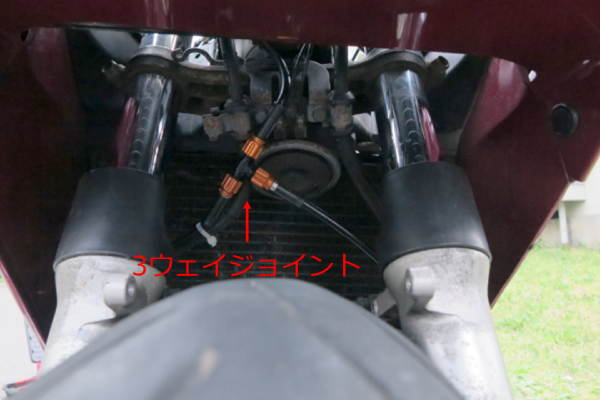

3ウェイジョイントにグリスを塗る。

-

ブレーキラインを製作する。今回使用したのはActiveの310mm、360mm、535mmのホース。バンジョーアダプタはストレート30°が2つとサイド20°が1つ。

ブレーキホースの310mmは右ブレーキキャリパ、360mmは左ブレーキキャリパ、535mmはブレーキマスタシリンダ。

バンジョーアダプタのストレート30°はブレーキマスタシリンダと右ブレーキキャリパ、サイド20°は左ブレーキキャリパ。

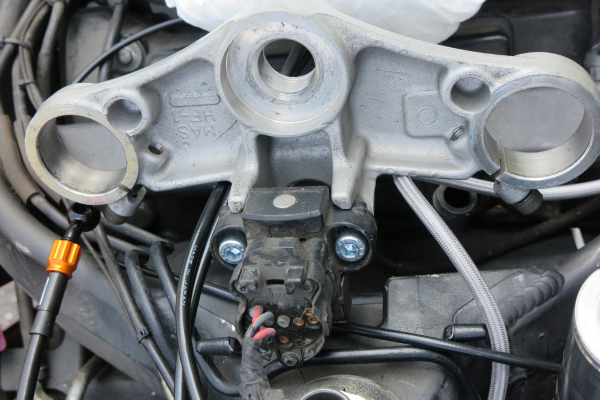

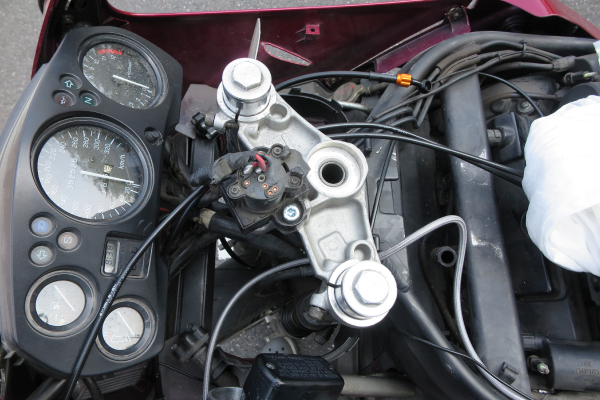

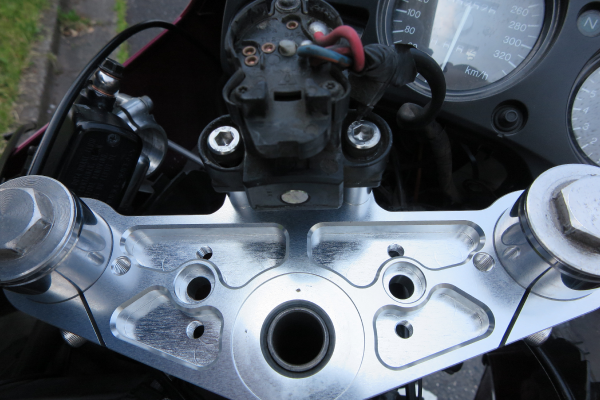

トップブリッジの交換、バーハンドルの取り付け

-

ストッパリングを外す。

-

マスタシリンダホルダボルトを外し、マスタシリンダを外す。割り締めボルトを緩め、左ハンドルバーをフォークから外す。

-

トップブリッジ割り締め締めボルトを緩める。

-

ステムナットを緩めるためのソケット。流石に12mmの六角ビットソケットは持っていなくて買って来た。

-

ステムナットキャップ(黒いゴムのようなもの)を外し、ステムナットを外す。

-

メインスイッチ取り付けボルトを外し、トップブリッジからメインスイッチを外す。

-

メインスイッチ取り付けボルトを緩めにくいときは、トップブリッジを逆さにしてフォークに嵌めると良いかもしれない。

-

ハリケーンのメインスイッチ取り付けボルト。短い方と長い方の2組が付属しており、短い方がイモビライザが追加された中期モデル以降で、長いほうがイモビライザが無い初期モデル用。今回は長い方を使う。スペーサーを入れるのを忘れるとトップブリッジに対してメインスイッチの位置がずれて、ハンドルロックが出来なくなるので注意。

始め、スペーサーを入れ忘れてハンドルロックが出来なくて、原因を探るのに30分くらい焦った。ハリケーンの説明書にもちゃんと書いてあるのでよく読もう。

-

ハリケーンのトップブリッジにメインスイッチを付ける。トルク:22N・m

-

今回使用するハンドルホルダー。ハリケーン・セットバックホルダー(HB0651)

-

今回使用するハンドルバー。ハリケーン・POLICE 3型ハンドル。

-

ハンドルバーの右側に、スイッチ取付穴を開ける。

始めはバーの端からの距離を純正ハンドルと同じ位置にしたのだが、それだと外側過ぎる事が判明し、21mm程内側にずらしたら丁度良いことが判明。

ハンドルバーに付ける部品を並べて現物合わせを入念に行うことを勧める。

-

トップブリッジ、ハンドルホルダー、ハンドルバーを車体に付ける。

-

スロットルパイプにスロットルケーブルエンドを付ける。

左ハンドルバースイッチにチョークケーブルエンドを付ける。

-

ハンドルにブレーキマスタシリンダ、クラッチマスタシリンダ、ハンドルバースイッチ、スロットルパイプを付ける。

マスタシリンダホルダボルトのトルク:12N・m

ブレーキマスタシリンダにブレーキホースを付ける。

クラッチマスタシリンダにクラッチホースを付ける。

バンジョーアダプタを付ける際にシーリングワッシャを忘れないように。トルク…バンジョーボルト:34N・m、ホースソケット部:8~10N・m

-

左右のブレーキキャリパにブレーキホースを付ける。

バンジョーアダプタをブレーキキャリパに付ける際にシーリングワッシャを忘れないように。バンジョーボルトのトルク:34N・m

バンジョーアダプタのホース取付ねじ部にグリスを塗る(テーパー部には塗らないように)。バンジョーアダプタブレーキホースを付ける。トルク:8~10N・m

ホース類の取り回し

-

左ブレーキキャリパから3ウェイジョイントまでのブレーキホース取り回し

-

右ブレーキキャリパから3ウェイジョイントまでのブレーキホース取り回し

-

3ウェイジョイント付近のブレーキホース取り回し

-

クラッチホース取り回し

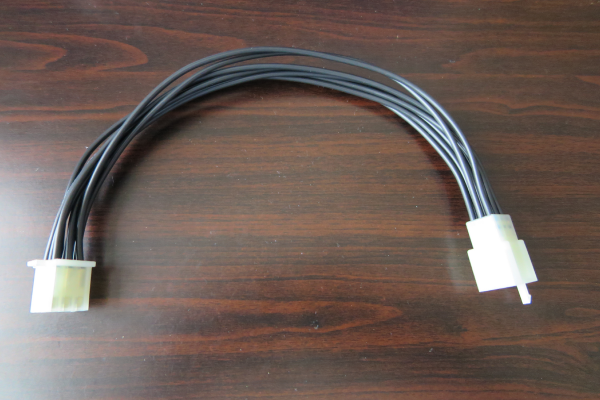

スイッチハーネス延長

ハンドル交換に伴い、スイッチハーネスの長さも足りなくなるので延長する。

初期のキャブレターモデルは左右のスイッチもともに9極のコネクタで、MTW型9極(ハリケーン品番:HD1405)が合う。

しかし、今回は近所のライコランドにハリケーンの延長ハーネスは売っていなくて、デイトナのコネクター110型<セット>9極なら売っていたので、デイトナのコネクタと配線を買って、自分で延長ハーネスを製作した。

製作してみて思ったのは、合計18本も配線の両側の皮を剥いて圧着端子をかしめてコネクタに固定するのは、結構な手間な上にかかった合計金額もそこまで安くならなかったので、素直にハリケーンの汎用延長ハーネスを購入する事を勧める。

オープンバレル型の圧着端子をかしめる工具を持っていなかったら迷わずハリケーン一択だろう。

-

ホームセンターで適当なスパイラルチューブを買ったが、デイトナから良い感じのハーネスチューブが出ていて、しかもコネクタを買ったのと同じライコランドにちゃんと在庫があった。よく見ておけば良かった…。

-

合計18本の配線の両側の皮を剥いて、ひたすら圧着端子をかしめていく簡単だけどだるいお仕事。写真は片側分の9本が出来たところ。

-

配線に端子を圧着し終わったら、コネクタに突っ込めば完成。これを左右分の2個作る。

-

製作した延長ハーネスをスイッチハーネスに付けて、防水のためにコネクタ部分は自己融着テープを巻いた。

-

クラクションのハーネスも長さが足りなくなったので、延長ハーネスを製作した。

フルードの注入、エア抜き

ブレーキフルード、クラッチフルードを注入してエア抜きをする。エア抜きのやり方の詳細は「ブレーキフルード エア抜き」等で検索して貰いたい。

-

マスタシリンダにブレーキフルードを注入し、系統にブレーキフルードを行き渡らせる。

-

エア抜きのやり方を簡単に書くと…

ブリーダバルブを緩める→レバーを握る→ブリーダバルブを閉める→レバーを離す、又は

ブリーダバルブを緩める→注射器を引く→ブリーダバルブを閉める→注射器を戻す

この動作をブリーダバルブ及びマスタシリンダからエアが出なくなるまで繰り返す。

エア抜きが終わったらバイクを手で押してブレーキをかけて利くか確かめる。利くようなら次はエンジンをかけて徐行して確かめる。

詳細は検索すれば分かりやすい動画なども沢山出てくるので、そちらを参照。

外したカウル等を元に戻して完成。4月25日の午後、4月26日の丸一日、4月29日の午前と時間にして丸2日程かかった。

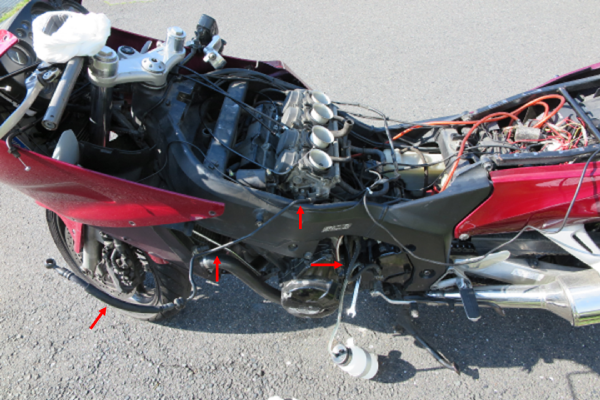

エアベントチューブ交換

-

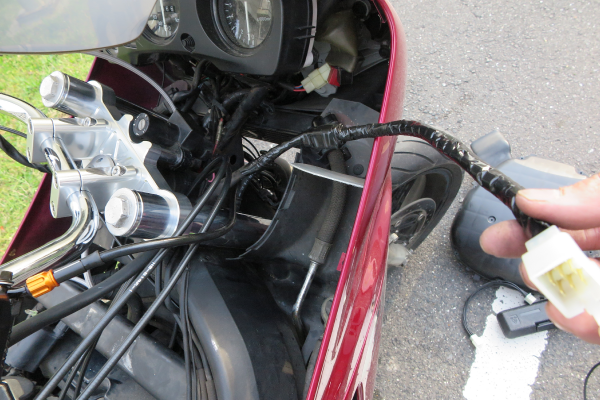

実は、今回の作業時、エアベントチューブは脱落してミッションの上に載っていた。上の写真は新たにチューブを用意して取り付ける時のもの。始め、このチューブのタンクと反対側の行き先が分からなくて困り、調べた。

上記のブログの

赤丸が、、なんだろ?そのまま地面に向って一直線。

という部分。どこにも繋がらずに地面に向かっているらしい。エアベントと言う役割を考えれば、そりゃそうか…。脱落しても問題が起こらないわけだ。

-

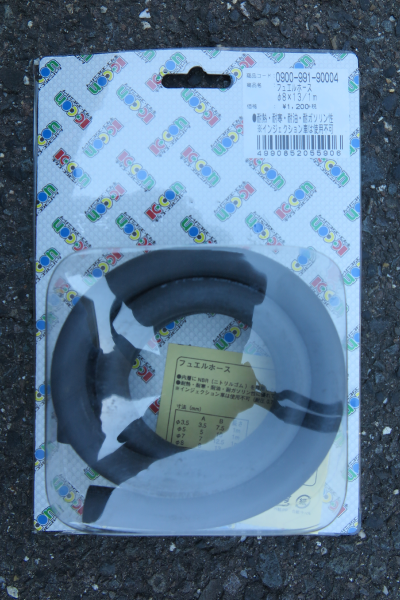

エアベントチューブなので、通常は燃料は通らないのだが、燃料系統の配管なので一応燃料に対応した新品のチューブに交換しておいた。

今回使用した部品

-

ハリケーン SURE SYSTEM LINE フル・ステンレス製

ハリケーンのページに依れば標準長は130cmなので、ハンドル交換をしたと言うことで10cm長い方がいいかなと思って140cmを選んだが、長すぎた。130cmで良かった。

後、ブレーキホースが黒で、クラッチホースが銀になりアンバランスになってしまったので、多少高くても黒を選べば良かった。

- アクティブ AC PERFORMANCE LINEブレーキホース310mm、360mm、535mm、3Wayジョイント、バンジョーアダプタストレート30°×2、サイド20°×1。

-

デイトナのコネクター110型<セット>9極、配線、スパイラルチューブ

-

古いクリップは劣化していて、外した瞬間足が折れたりする。何個か新品に交換した。

後はブレーキフルードとか。合計8万円くらいした…。

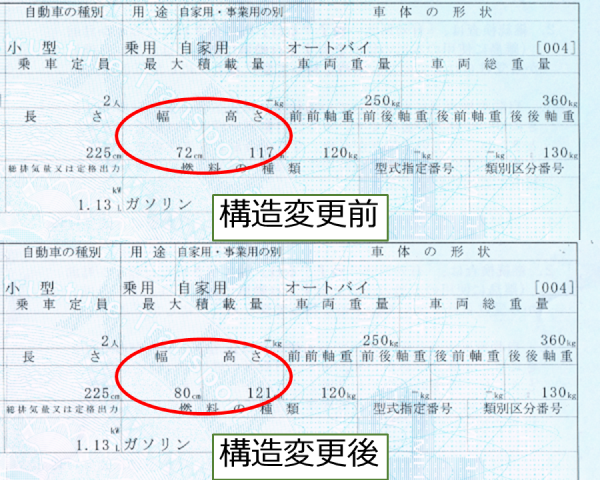

構造変更申請後の車検証Before, After

-

構造変更申請後の車検証Before, After。ちゃんと幅と高さが変わっている。

初めまして,こんばんは。

先日(22年2月)cbr1100xxを購入し,貴方様のを参考に

当方もバーハンドル化にチャレンジしています。

一つ質問させて下さい。

スクリーンがハンドル交換前後で変更になっている様に

見えますか,どちらのメーカーのスクリーンに変更したか

教えて下さい。

よろしくお願い致します。

返信が遅くなってしまい申し訳ありません。長らくblogを放置してしまいました。

返信遅すぎて、もうバーハンドルにしてしまっていますかね…。

スクリーンですが、純正です。

ただし、そのままではブレーキマスターシリンダーとクラッチマスターシリンダーに当たってしまうので、その部分はアクリル用カッターで切り取り、切り口はやすりで滑らかになるように整えています。